岡田ゼミがコーヒー残渣を活用した“食のアップサイクル”に挑戦! 岡田ゼミ×イスズベーカリー

公開日:2026年1月29日

流通科学大学 商学部経営学科・岡田恵実准教授が率いるゼミが、2025年度より新たな社会共創プロジェクトを始動。そのテーマは、「食のアップサイクル」。

今回コラボするのは、神戸を代表する老舗ベーカリー『イスズベーカリー』。老舗喫茶『にしむら珈琲店』にもご協力いただき、コーヒーを抽出した後に残る“コーヒー残渣(ざんさ)”を素材として活用した、環境にやさしく、美味しく、そして“神戸らしさ”も感じられる新たなパンづくりに挑みます。

廃棄予定のモノに新たな価値を生み出す“アップサイクル”。パンという身近な食品を通して広く社会に発信していくことが今回のプロジェクトの大きな目的です。

ジブンゴトから始まる、リアルなプロジェクト

岡田ゼミでは、学生一人ひとりの「ジブンゴト」―身近な人の悩みや社会課題への気づき―を出発点に、実際のプロジェクトを通じて課題解決力を育む実践型ゼミを展開しています。今年度は、コーヒー残渣を“廃棄物”ではなく“未利用資源”ととらえ、本来捨てられるはずのものに新たな価値を生み出す「アップサイクル」をテーマに設定。

プロジェクトには、「廃棄物を資源へ」を理念に掲げるみらい廃棄物研究所がコーディネーターとして加わり、産学連携体制での本格的な取り組みがスタートしました。

7月3日(木) キックオフミーティング

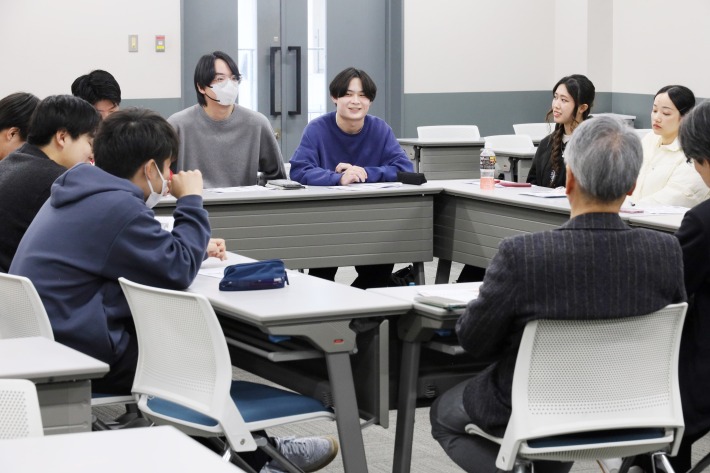

7月3日(木)には、同研究所所長・斎藤広則氏と木村篤樹氏をお招きし、ゼミ生13名とキックオフミーティングを行いました。

グループディスカッションでは商品アイデアが続々!

まず、お二人からプロジェクトの経緯や概要、岡田ゼミに懸ける期待についてお話が。

ゼミ生たちは、お二人から語られる思いに頷きながら、このプロジェクトに対する熱量を上げていました。その後、4グループに分かれ、「話を聞いて感じたこと」「大事にしたいポイント・キーワード」「商品アイデア」についてディスカッション。想像力と発想力あふれるアイデアが飛び交う活気ある時間となりました。

「その手があったか!」プロからも驚きの声

各グループが発表したアイデアに、斎藤氏・木村氏からは驚きと称賛の声が。

「菓子パンだけでなく、総菜パンや食パンとしての活用も新鮮」

「その手があったか!という発想が出てきて頼もしい」

といったコメントが寄せられ、学生たちの着眼点と柔軟なアイデアに大きな期待が寄せられました。

初めての経験と試行錯誤を楽しみながら、8月に商品提案

今回の取り組みは、流通科学大学では初となる「食のアップサイクル」に関する商品開発プロジェクト。その初めての取り組みに挑む岡田ゼミの学生たち。

冒頭の自己紹介では、「初めての経験で緊張している」「岡田先生からはとても難しい取り組みだと聞いている」といった声が上がる一方、「初めての試みにワクワクしている」「どんな商品が出来上がるのか楽しみ」といった声も。その言葉通りディスカッションが始まると、どの学生も表情がパッと明るくなり、楽しそうにアイデアを交わしていました。

これから1人2つ以上の商品アイデアを考えていくゼミ生たち。

商品開発において何を大事にするのか。そしてそれをどう商品のアイデアに盛り込むのか。試行錯誤を重ねていきます。

8月4日(月)には、イスズベーカリーの工場を訪問。見学後には、それぞれが考えた商品アイデアを提案します。

パンづくりをきっかけに、「食の循環」の可能性を探る

今回のプロジェクトにおける「パンの商品開発」は、コーヒー残渣という廃棄物が、新たな価値を持って食卓に戻るまでのプロセスを“見える化”する取り組みでもあります。

学生たちは、アップサイクルの本質や社会的意義についても深く学びながら、未来につながる循環型社会のあり方を発信していきます。

「アップサイクル」は、モノの再利用を超えて、社会や暮らしへの新たな価値を生み出す発想。学生たちは、この取り組みを通じて、“課題”を“可能性”に変える思考力と実行力を養っていきます。

今後の岡田ゼミの活躍に、どうぞご期待ください。

8月4日(月) 工場見学&商品企画提案

前回のグループディスカッション時から、さまざまな商品アイデアを口にしていたゼミ生たち。以降、約1カ月にわたり、そうしたアイデアをより具体的に落とし込み、それぞれ1~2案の商品企画を考えてきました。

そして夏休み3日目の8月4日(月)、イスズベーカリーの工場を訪問。見学の後、それぞれの企画を提案しました。

初めて見た“パン屋の裏側”に、一同興味津々!

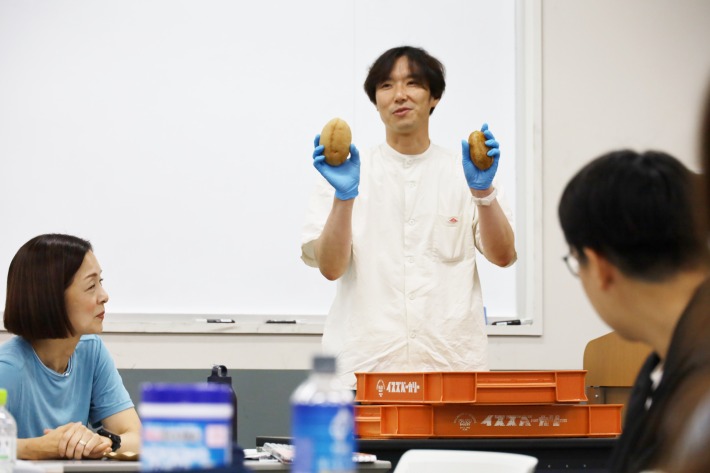

まず、同社の代表取締役・井筒大輔氏案内のもと、工場を見学。

生地作りから成形の工程では、生地の色の違いの理由や使用されている材料について説明を受けました。また、実際に生地を触らせていただく場面も。その後、生地の発酵について学び、実際に発酵部屋の湿度も体感しました。

続いて窯場へ。通常の窯だけでなく、食パンやフランスパン専用の窯があることに、一同驚いていました。各々の窯の特徴について、井筒氏が実践を交えながら説明すると、ゼミ生たちからは納得の声が。そして最後は、仕上げを行う部屋で、人気の商品などについても説明を受けました。

初めて見るパン製造の裏側に興味津々だったゼミ生たち。各部門の説明の際には、みな前のめりになって、作業の様子に見入っていました。

コンセプト、見た目、食べるシーン…渾身の商品企画を提案

工場見学の後は、会議室に場所を移し、井筒氏から会社概要やこれまでのコラボ遍歴、商品誕生に至るストーリーなどについて説明を受けました。

そしていよいよ、商品企画の提案へ。ゼミ生たちは、商品のアイデアだけでなく、商品名とコンセプト、見た目のイメージやパンの中味、さらに推しポイントや食べるシーン、商品のストーリーまで、さまざまな視点から考えたアイデアを順番に発表していきました。

発想がおもしろいからこそ、『ネーミング』にもこだわりを

学生ならではの発想を「おもしろい」「自分の経験に着想を得ているからこそのストーリーがある」と評価された井筒氏。一方、『コーヒー残渣を使用して新たなパンを作る』ということが主目的であることに触れ、そこがブレると「購入するお客さまが混乱してしまう。お客さまは、パッとみてわかりやすい商品、イメージができる商品であれば、躊躇いなく購入しやすい」と、消費者行動について説明されました。そのため、それぞれのネーミングに対しても「もうひとひねりほしい」と指摘。「いいアイデアだからこそ、ネーミングにももう少しこだわりを」と話されました。

想像以上の完成度の高さに、「2〜3商品で考えたい」

最後の全体講評では、「想像していた以上に完成度の高い提案内容だった」と話された井筒氏。どの提案にも興味を示されていたものの、製造上どうしても対応が難しい企画があるのも事実。その企画と理由について説明したうえで、「商品を1つに絞らなくていいと思う。というか、どちらかといえば2~3商品で考えたい」と、ゼミ生たちに伝えました。

最後に、ゼミ生たちにお土産が。井筒氏のご厚意で、揚げたての同店人気商品『牛すじ煮込みカレーパン』をひとつずつご用意いただき、緊張から解放されたゼミ生たちはみなテンションがあがっていました。

10月の『神戸パン祭り』に向け、次回はいよいよ試食会!

ここから、ゼミ生全員で相談し、“岡田ゼミとして”商品化するアイデアを決定。

さらに、10月に開催される『神戸パン祭り』と、11月の本学学園祭『りゅうか祭』での販売に向けた販促ツール(チラシやポスター、POP等)も、ゼミ生自身の手で制作していきます。

そして次回は、いよいよ試食会。

井筒氏に、ゼミ生発案の商品を試作していただき、本学にて全員で試食し、実販売に向けた最終調整を行います。

9月25日(木) 試食会

8月の企画提案後、ゼミ生たちで協議した結果、“岡田ゼミ”として3つのアイデアに絞り、イスズベーカリー代表取締役・井筒大輔氏に報告。9月25日(木)に、本学にて試食会を行いました。

この日は、本プロジェクトのコーディネーターであるみらい廃棄物研究所の所長・斎藤広則氏と木村篤樹氏も同席。岡田恵実准教授とゼミ生14名の計17名で試食および検討を行いました。

試食を通して感じたアイデアを形にする難しさ

今回試食したのは、

- 上から見たら“珈琲豆の形”をした『カレーパン』

- スナック感覚で楽しめる『クリスピー・ブレッドチップス』

- 甘さと苦さがマッチする『おいもコーヒー蒸しパン』

井筒氏からは、それぞれの商品を試作するにあたり直面した問題とその改善のために変更した点などについて説明がありました。カレーパンであればコーヒー豆の形を忠実に再現しようと思うとカレーを入れることが困難であったり、クリスピー・ブレッドチップスの厚さだったり、パンを作る工程での問題や、形状の変更などについて、その理由を論理だてて解説。

それを聞いたゼミ生たちは、自分たちが頭で考えたアイデアが形になった喜びと同時に、忠実に形にする難しさや全体のバランスを考える必要性を感じていました。

販売する商品と価格を検討

試食後は、食べた感想を踏まえ、販売する商品とそれぞれの価格を決めることに。

3商品をこのまま販売するのか、それとも2商品もしくは1商品に絞るのか。はたまた少しブラッシュアップして3つの商品を作るのか。また、どのような形式でいくらで販売するのか。各グループでディスカッションを行いました。商品を決めるにあたって、ゼミ生たちからはさまざまな意見があり、なかなか着地点が見つからず、終了時刻を大幅に上回るほどディスカッションが白熱。最終的に3商品での販売が決定したものの、正式なネーミングや価格については改めてゼミ内で決めることになりました。

論点がズレる学生に、岡田准教授「“おいしさ”の先にある価値を見てほしい」

ディスカッションでは、「どうすればもっとおいしくできるか」という意見が中心となり、議論の軸がややずれる場面も。それに対して岡田准教授から、次のように学生たちに語りかけました。

「このプロジェクトは、コーヒー残渣という“本来なら捨てられるもの”に新たな価値を生み出す取り組み。目指しているのは“おいしいパンづくり”ではなく、“サステナブルな発想から生まれるおいしさ”です。」

井筒氏もこの言葉に深く頷き、

「だからこそ今回、一緒に取り組んでいる。単においしいパン作りの活動なら協働しない」と、活動の本質を共有しました。

一般的なコーヒーパンの多くは香料やインスタントコーヒーで風味を出しますが、今回のパンに使用しているのは、あくまで自然な味わいと香りをもつ『コーヒー残渣』。

その素朴な風味こそがサステナブルの象徴であり、そこにどう価値を見出し、発信していくか――。

学生たちは、この言葉を通じて「おいしさ」と「サステナビリティ」の違い、そしてその調和を改めて考えるきっかけを得ました。

10月の『神戸パン祭り』に“岡田ゼミ”として単独出店!

岡田ゼミは、10月18日(土)に開催される『神戸パン祭り』に出店することが決まっており、この試食会で決定した3商品が販売されます。今回の出店は、イスズベーカリーと共同ではなく、『流通科学大学岡田ゼミ』として単独でのブース。ゼミ生たちが、イスズベーカリーからパンを仕入れて販売する、というもの。3商品を各何個・いくらで仕入れるのか。それをいくらで販売するのか。消費者側だけでなく、経営者としての視点を持って、仕入れ数や価格を設定していく必要があります。さらに、より多くの人に興味を持ってもらい、購入してもらうための仕掛けや商品のPRも考えていかなければなりません。

まさに、経営を実体験する場。当日までにやるべきことは山積みですが、初めての経験に試行錯誤しながら、全員で協力して準備を進めていきます。

初の試みから誕生。ゼミ生考案のパンをぜひ!

今回、岡田ゼミの学生たちは、誰もやっていない初の試みに挑んでいます。

ぜひ、10月18日(土)は『神戸パン祭り』に足を運び、ゼミ生たちの挑戦から生まれたパンを味わってもらえると嬉しいです。皆さまのご来場、お待ちしています。

- 神戸パン祭り

- 日時:10月18日(土) 11:00 – 16:00(パンがなくなり次第終了)

- 場所:神戸ハーバーランド・スペースシアター

- 料金:入場無料

10月18日(土) 『神戸パン祭り』ブース出店

学内での試食会を終えてから、商品の正式なネーミングや価格、それぞれの商品の仕入れ数と価格を決め、販売戦略や商品のPRを考え、チラシやポスターを制作するなど、怒涛の1カ月を経て迎えた『神戸パン祭り』当日。

ゼミ生たちの表情には、緊張とともに期待の色が滲んでいました。

役割分担をして臨んだ『神戸パン祭り』

予定より前倒しでのスタートとなった『神戸パン祭り』。当初の開始時刻である11時の時点で、会場には多くの人が集まっていて、すでに長蛇の列ができているブースもあるなど、開始早々から大盛況ぶり。

一方、岡田ゼミの学生たちは、ブースでの販売、傍らでのチラシ配布や購入者へのアンケート調査、会場内を歩き回りながら来場者にブースを紹介など、しっかりと役割分担をしながら臨んでいました。

試行錯誤の末に完成した渾身の3商品を販売

今回、ゼミ生たちが用意したのは、3商品。

カレーのスパイスにコーヒーの香ばしさをプラスした『KOBEAN(コービーン)』を76個、なかになめらかなクリーム、上には今が旬の甘み豊かなさつまいもを添えた『もっちりコーヒー蒸しパン』を82個。そして、甘くてほろ苦い絶妙の味わいとサクサクの食感が楽しめる『コーヒーバターラスク(4枚入り)』を32個。それぞれ300円で販売しました。

開始1時間で完売した商品も!

ゼミ生たちのブースの前を通り過ぎる際、興味深そうに商品や説明を見ていく来場者の方々。その姿を見逃さず、声をかけ、チラシを配りながら説明するゼミ生。一方、ブースから離れた場所でも、テーブルでパンを食している人たちに声をかけ、ブースの案内をしていました。

その甲斐あって、気づくとブースの前には人だかりが。

結果、イベント開始から約1時間ほどでコーヒーバターラスクが、他の2商品も14時過ぎに完売。16時のイベント終了時刻を待たず、3商品とも用意した個数がすべて売り切れる大人気ぶりでした。

『サステナブレッド』についての調査も実施

また、ブースの脇では、購入いただいた方にアンケートを実施するためにボードを持ったゼミ生の姿が。お会計を終えたお客さまにすかさず声をかけ、今回の取り組みである『サステナブレッド』について意見を聞いていました。

初めての挑戦がゼミ生たちにもたらしたもの

ここに至るまで大変なこともありましたが、興味を持ってパンを手に取ってくれるお客さまの姿に、その苦労も吹き飛んだ様子。反省点もあったとは思いますが、それ以上に初めての挑戦を通して得たものは大きく、一人ひとりのゼミ生たちの今後に生きる貴重な経験となりました。

また、この日はJCOMの取材にも対応したゼミ生たち。

カメラを前に物怖じすることもなく、落ち着いて商品をPRしていました。

1月16日(金) 振り返り

7月のキックオフから始まり、10月の『神戸パン祭り』ブース出展、11月の『りゅうか祭』での販売にて全商品完売という成果を収めた本プロジェクト。その総括として、1月16日(金)に振り返りを実施しました。

当日は、イスズベーカリー代表取締役・井筒大輔氏、みらい廃棄物研究所の斎藤広則氏・木村篤樹氏をお迎えし、学生13名と岡田恵実准教授が1年間の取り組みを改めて振り返りました。

パン祭り・学園祭での販売活動を報告

学生たちは2つの販売実践を通じて得た成果と課題を整理し、

- 値付けと個数設定

- 当日の運営体制

- 販売実績

- 来場者アンケート

- 活動全体の振り返り

などについて報告しました。

パン祭りでは、有名店が並ぶ中で、単にブースで販売するだけでは届かないことに気づき、サステナブルな取り組みを積極的に発信し、声かけを強化する販売へと転換しました。

学園祭では来場者の目的が多様であることから、パン祭りでの学びを活かし、より対話を重視した声かけを行うなど、場に応じた接客を実践しました。

学生の成長を企業も高く評価

企業側からは、「初めての取り組みに戸惑いもあったと思いますが、回を重ねるごとに着眼点や考え方がどんどん深まっていく様子が、とても印象的でした。 学生のみなさんの柔軟な発想には、私たちも思わず『その手があったか!』と驚かされる場面が何度もありました。 パンを通して“社会にどんな価値を届けたいのか”を真剣に考えながら形にしていく姿勢が、今回のプロジェクトを素晴らしいものにしてくれたと思います。」とコメントをいただきました。

さらに、「今年で終わらせるのはもったいない」「“コーヒー残渣”に代わる前向きなネーミングを考えてほしい」と、今後の連携継続を願うコメントもいただきました。

本プロジェクトでは、これまで活用されてこなかったコーヒー残渣に新しい価値を見いだし、パンという身近なかたちで社会へ発信することができました。

学生たちは、企画づくりから販売、そして検証に至るまで実際にやりきる中で、「伝え方ひとつで価値が変わる」ということを肌で感じ、大きく成長しました。

今回の学びを生かし、来年度も前向きに取り組みを広げていきたいと考えています。