“心のトレーニング”の重要性に目を向けてもらう機会に。内田ゼミが播磨中学校で講義

公開日:2025年7月7日

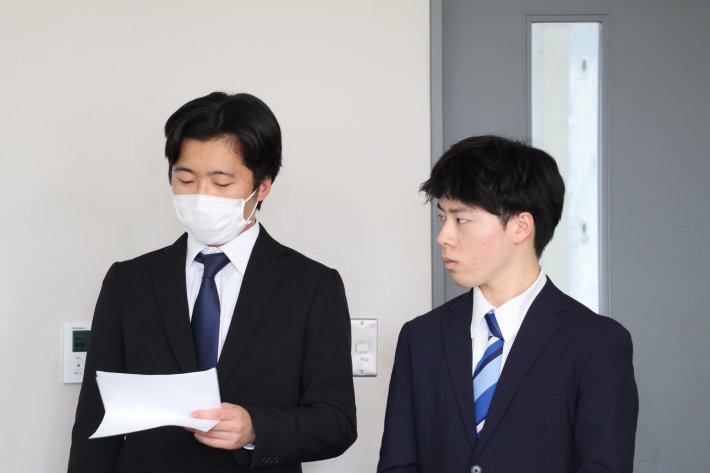

6月6日(金)、人間社会学部人間健康学科・内田遼介准教授のゼミに所属する学生6名が、播磨中学校を訪問。

男子バスケットボール部に所属する生徒約30人に『スポーツメンタルトレーニングの重要性』について講義を行いました。

2023年12月、流通科学大学は兵庫県播磨町とスポーツ振興に関する包括連携協定を締結。昨年度から、内田ゼミでは、同町の『部活動の地域移行(地域展開)』における心理的課題の調査・報告に取り組んでいます。

昨年に続き2回目となる、運動部活動に取り組む中学生に向けた講座。今年度は、すべてゼミ生たちだけで行いました。

『メンタルトレーニング』の重要性について講義

この日はまず、『スポーツメンタルトレーニング』について解説。

心のトレーニングをする意味やその重要性を、具体例を挙げながら、わかりやすく説明。

時折、生徒たちに質問を投げかけるなど、“一方的に伝えるだけ”にならない工夫も。そして最後に、「今から学ぶこと」を伝え、参加する生徒たちのマインドセットを行いました。

自分の“心理スキル”を知るサポートを

ゼミ生の話を踏まえて、生徒たちは現時点での“心理スキル”を知るため『心理的競技能力診断検査』に挑戦。多くの生徒にとって人生初となる“自己分析”を体験しました。

検査に臨む生徒たちの姿勢はさまざま。黙々と一人で取り組む生徒もいれば、何人かで相談する生徒の姿も。一方のゼミ生たちは、生徒たちの様子を見ながら、声をかけたり質問に答えたり。談笑する場面もあちこちで見られるなど、双方楽しそうに取り組んでいました。

結果にドキドキ! ゼミ生の解説に真剣モード

その後は、診断結果について解説。

経験年数や試合への出場回数など、キャリアの差によって結果に違いが出ること、大会で優勝するチームや選手は心理的競技能力が高いことなどを紹介し、改めて『スポーツメンタルトレーニング』の意味や重要性を説きました。

一人ひとりが、違うテーマでミニ講義

続いては、ゼミ生によるミニ講義を5グループに分かれて実施しました。

スポーツの場面で役立つ心理学の知識について、他者にわかりやすく説明できるようになることを目指し活動している内田ゼミ。

今回、以下5つのテーマに基づいた資料を各々で作成し、講義に臨みました。

- 自己コントロール力を高める

- 集中力を継続させる方法

- バーンアウト~燃え尽き症候群~

- 暗示技法について

- 効率の良い練習と悪い練習

ただ説明するだけでなく、簡単なワークを取り入れることで、生徒たちの理解をぐっと深められる内容に仕上げていました。

講座のまとめでは、注意点もしっかり伝授

最後のまとめでは、高校・大学の運動部や各競技団体、プロのアスリートやオリンピアンなど、メンタルトレーニングを導入するチームや選手が増加していることを紹介。

「このトレーニングは万能ではありません。人の心は非常に複雑なので、同じスキルを学習しても効果には個人差がある。真剣に取り組む場合は専門家のアドバイスが重要」とメンタルトレーニングと向き合う上での注意点を伝え、講義を締めくくりました。

初めての講義体験。緊張の先で得た学び

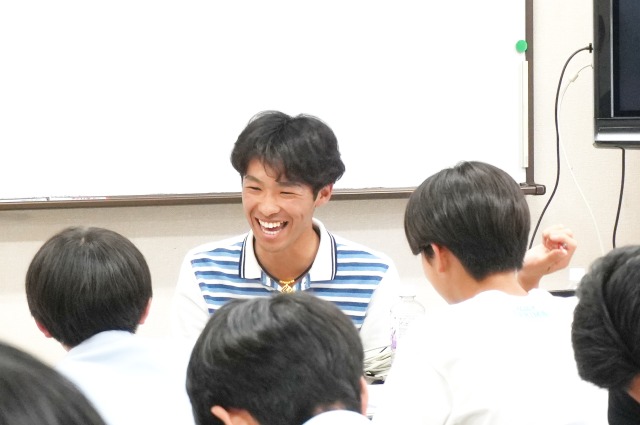

ゼミ生たちにとって、自身が講師となり指導に当たる経験は初めて。緊張しながらも、積極的に生徒たちとコミュニケーションを取ったり、和やかな雰囲気づくりを心がけたり。

そんなゼミ生に対し、生徒たちも積極的な反応を示し、教室内は和気あいあいとした雰囲気に。次第にゼミ生の表情にも笑顔が見られるようになりました。

また、最初は「難しそう…」と感じている様子だった生徒たちが、自分たちの講義を通し徐々に理解を深めてくれている姿に、ゼミ生たちは得るものがたくさんあった様子。今後につながる貴重な経験になりました。

“心のトレーニング”の重要性に目を向けてもらえる機会に

日本において競技力(=全体的・総合的な達成能力)は『心・技・体』の三位一体、と理解されています。

一方で、運動部活動をはじめとする青少年スポーツの現場では、技術面や体力面を重視したトレーニングが日々行われている、という現状も。

そうした現状を踏まえ、内田ゼミでは「競技力を上げる一歩手前の“心のトレーニング”の重要性に少しでも多くの人に目を向けてほしい」との思いから、この講座を開催しています。