西村ゼミが小野市との『特産品認知拡大プロジェクト』に挑戦中!

公開日:2025年3月28日

人間社会学部観光学科・西村典芳教授のゼミでは、小野市からの依頼を受け『特産品認知拡大プロジェクト』に取り組んでいます。

小野市では、2003年より農業振興の一環として、市内で作られた優れた農産物や加工品などの特産品を『小野うまいもんブランド』として認証。付加価値を示すことにより、商品の知名度向上や小野市のPRを図っています。

一方、『知名度が低い』『認証商品をアピールしていく手段がない』といった課題も。そこで今回、「認証商品のアピール方法や販路拡大など、“認証されることによるメリット”を充実させたい」という小野市からの要望を受け、西村ゼミの学生たちが特産品の認知拡大に向けた取り組みを行うことになりました。

6月29日(土) フィールドワークで地域の魅力を学ぶ①

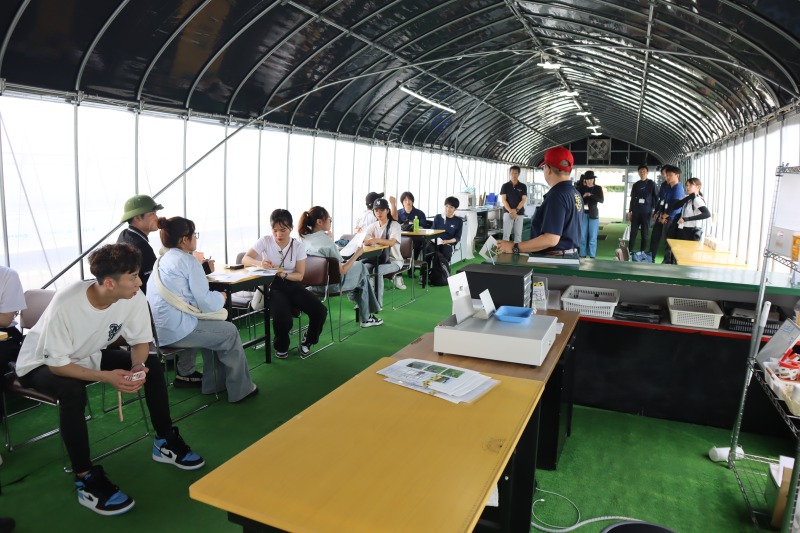

6月29日(土)、『小野うまいもんブランド』認定事業者の農家にご協力いただき、第1回目のフィールドワークを実施。地域の特産品についての貴重な情報を収集しました。

最初に訪れたのは、パッションフルーツを栽培している農家。栽培方法や収穫時期、地域特有の気候について詳しく説明を受けた後、パッションフルーツを使用したジャムを試食しました。そのフルーティーで爽やかな味わいに感動していたゼミ生たち。このジャムを生かしたデザートのアイデアについて話し合っていました。

続いて、農産物直売所を視察。地場産の新鮮な農産物が並ぶ直売所を見て、地域の豊かな農業文化に触れた学生たち。地域の特産品がどのように消費者に届くのか、について学びました。

昼食は、「小野うまいもんブランド」である地元のそば粉を使った本格手打ちそばを鍬溪温泉きすみのの郷でいただきました。香り高く、風味豊かなそばに、小野市の食材の素晴らしさを改めて実感した様子。

そして最後に、トマトときゅうりを栽培している農家・NAKAGAWA FARMを訪問。代表の方から現状の課題やこれからの展望について詳しくお話しを聞き、小野産のトマトときゅうりを多くの人に知ってもらうための話し合いも行いました。

1日を通して農家の方々の熱意に触れ、ゼミ生たちもこれからの活動に対する意欲が一層高まったようです。

次週7月6日(土)には、第2回目のフィールドワークを実施。『うまいもんブランド』認定事業者2社を訪問し、現場体験を行います。

7月6日(土) フィールドワークで地域の魅力を学ぶ②

前回に続き、7月6日(土)に『小野うまいもんブランド』認定事業者を訪れた西村ゼミの学生たち。フィールドワークを通して、地域の農業と観光の魅力を学びました。

最初に訪れたのは、レストラン『neko de’ himawari(ネコデヒマワリ)』や観光農園の経営、ネット販売などをされている株式会社わさび。農園長から、 アクアポニックやソーラーを使った革新的な栽培技術についてお話を聞きました。

アクアポニックとは、魚が暮らす水槽と植物が育つ水耕栽培が組み合わさった持続可能なシステム。このシステムで育てられた作物は、レストランで直接提供。地元産の新鮮な食材を楽しむことができます。食の安全性や持続可能な農業の在り方について深く学んだ様子の学生たち。

次に訪れたのは、ひまわり好旬ファーム株式会社。ここでは、観光農園や直売所を運営。特に、いちご狩り体験が人気となっています。学生たちは、いちごの育て方やハウスでの栽培技術について学びました。

地域の特産品として親しまれている“いちご狩り”。訪れた人々に、地元の魅力を体験してもらう良い機会となっています。観光客と地域住民が一緒になって農作業を楽しむ、というつながりの重要性を知りました。

学生たちは次なるステップとして、11月に開催される本学の学園祭『りゅうか祭』で、小野市の特産品を紹介。地域の魅力を広く伝えることで、認知拡大を目指します。

今後は、7月27日(土)に行われる中間発表に向けて、各グループで準備を進めていきます。

7月27日(土) フィールドワークでの学びを踏まえ『中間発表』を実施

7月27日(土)に中間発表を実施。2週に渡り行ったフィールドワークでの学びを踏まえ、認知拡大策を提案しました。

フィールドワークを通して、認定事業者の農家の方などから直接話を聞いたゼミ生たち。『小野うまいもんブランド』の認知度向上やPR方法に加え、生産者が抱えている生産過多によるロスや規格外品の廃棄、出荷のない時期の売上確保といった課題の解決策について、それぞれが考えた提案を、小野市の方に向けて発表しました。

そのなかで最も多く聞かれたのが、兵庫県下ではあまり生産されていない“パッションフルーツ”を生かす提案。ジュースやゼリー、エッセンシャルオイルやバターへの加工をはじめ、ロゴ・パッケージデザインの作成、SNS・オンラインショップを活用したマーケティングなど、さまざまな提案がありました。

一方で、生産過多によるロスには冷凍・乾燥保存を、規格外品の廃棄の問題については、地域の福祉施設やフードバンクへの寄附などの提案が。また、生産の様子や生産者のストーリーをまとめた動画での発信や小野市に人が集まるイベントでのブース販売などによる認知度向上やPRなどについても提案がありました。

12名の発表を聞き終えた小野市の方々からの第一声は、ゼミ生たちの“プレゼンの上手さ”への驚き。また、いくつかの提案には強い興味を持たれたようで、実現への可能性を探っていきたいと話されていました。

ゼミ生たちは、11月の学園祭・りゅうか祭で『小野マルシェ』と題した模擬店を出店。小野市の農産品販売や、パッションフルーツ、トマト、きゅうりなどの加工品の試作および試食会も予定しています。

10月17日(木) 試飲会

7月末の中間発表を経て、小野市産のトマトを使った新たな特産品の開発に乗り出した西村ゼミ。10月10日(木)にはパッケージデザインを決定、17日(木)には試食会を行いました。

この日、試食会の会場となった本学には、ゼミ生8名をはじめ、小野市の担当者、生産農家であるNAKAGAWA FARMの代表の方、商品開発の担当企業が集結。学生たちの取り組みや提案を踏まえて新たに開発された『ONOのとまとパン(仮称)』と『ONOの甘酒とまと(仮称)』の試食・試飲を行いました。

とまとパンは、丸パンとフランスパンの2種類。それぞれトマトピューレの含有量の違うもの(45gと60g)、フランスパンはハーブソルト有りと無し、の全6種類を試食しました。日本人学生たちからは「丸パンの方が食べやすかった」「焼く前と後で両方楽しめそう」「トマトは苦手だったが食べやすかった。焼いて食べたらよりおいしく食べられそう」といった意見が。一方、留学生からは「ベトナム人にとってはフランスパンの方が馴染みがあり食べやすい」といった声が聞かれました。

続いて、『ONOの甘酒とまと(仮称)』を試飲。留学生からは「トマトは苦手だが、すごく飲みやすかった」との声が。小野市の方からは「『甘酒』と聞くと手にとりづらい印象がある。『健康食品』として売り出す等、アプローチ方法を変えてみるのも良いかもしれない」といった指摘もありました。

この日の試食会および意見交換を踏まえ、商品を改善。完成した商品は、11月の学園祭・りゅうか祭にゼミ生たちが出店する模擬店『小野マルシェ』で、来場者に試食として提供される予定です。

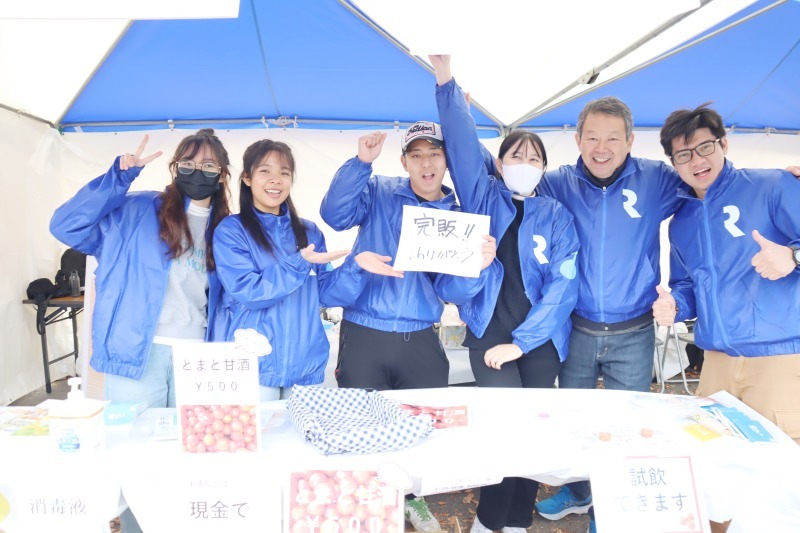

12月8日(日) 小野ハーフマラソンにて『トマト甘酒』販売

冬らしい冷え込みとなった12月8日(日)。小野市で開催されたチャリティーマラソン『第11回 小野ハーフマラソン2024』で、ゼミ生5名がトマト甘酒を販売しました。

10月の試食会後、工場見学に出かけたり、りゅうか祭での来場者への試飲および調査を踏まえ完成した『トマト甘酒』。この日は、小野市観光協会としてブースを出展し、会場を訪れる人々に販売を行いました。

試飲用のトマト甘酒を持って、会場内を歩きながら、行き交う人々に声をかけていくゼミ生たち。一方、ブースを担当するゼミ生も、興味を持って訪れる人たちに試飲を勧めながら、積極的にコミュニケーションを取っていました。試飲された方々からの「おいしい!」との声に、笑顔がこぼれるゼミ生たち。その反響通り、多くの方々が次々と購入されていきました。

陽射しこそあれ、前日よりぐっと気温が下がり、肌に触れる空気に冷たさを感じたこの日。そんな寒さをものともせず、自分たちが開発に関わった商品をひたむきに宣伝するゼミ生たちの姿が印象的でした。

全員の頑張りもあり、この日用意した100パックは、予定時間より早く完売。りゅうか祭での売れ行きが芳しくなかったこともあり、みな嬉しそうでした。

3月22日(土) KITTE大阪にて『トマト甘酒』販売

昨年12月の小野ハーフマラソンに続き、3月22日(土)には、ゼミ生2名がJR大阪駅直結のショッピングセンター『KITTE大阪』でトマト甘酒の試飲販売を行いました。

土曜日ということもあり、多くの人でごった返していた『KITTE大阪』。ゼミ生たちは、物産や観光を中心に日本各地の魅力を集め、さまざまな地域の魅力を発信するショップが並ぶ2Fフロアの【兵庫県おみあげ発掘屋】にブースを出展し、試飲販売を行いました。

春休みということもあり、ゼミ生の半分以上を占める留学生たちは母国へ帰国中。この日は、2名だけの参加となりましたが、行き交う人々に声をかけ、チラシを配布したり、試飲を勧めたり。結果、用意したトマト甘酒50パックは完売となりました。

人手の少なさを積極的なコミュニケーションで補っていたゼミ生2名は、もうすぐ4年生。来年度は、新3年生がこのプロジェクトを引き継ぎ、さらに小野市の特産品の認知拡大に取り組んでいきます。